𝐋𝐮𝐳𝐠𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐌𝐮𝐫𝐮á 𝐏𝐚𝐫á | 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚

Diseminada sin orden ni concierto, en un pedazo desgajado de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se ve una abigarrada concurrencia de mayoristas, ambulantes, intermediarios, fruteras, mañaneros, verduleras, revendedores, carniceros, en fin. Un caos que despierta a la vida a guisa de murmullos, chirriar de carretas y autos, olor a comida, faroles a media luz, bocinas, gendarmes que gritan «¡retirarse, retirarse de la acera!»… todo un mundo que resucita justo cuando las últimas sombras de la noche luchan con los primeros fulgores del alba, afanados por imponerse uno sobre el otro. Son las cuatro de la mañana de un sábado cualquiera. La Cancha despierta.

Es en ese momento que las anchurosas calles de un momento a otro se transforman en estrechos pasillos por donde decenas, centenas o miles de gente se empujan y cotonean, tanto los que vienen cargados de sus bultos o los que van saturados de sus compras.

De hecho, La Cancha no es un campo deportivo ni mucho menos. Podría decirse que es un mercado gigante a campo traviesa cuyo desorden le otorga su propia identidad y devela de algún modo el rostro caótico de Cochabamba.

Al menos en sus inicios, hace más de medio siglo, fue eso: un campo abierto, situado al sur de la ciudad, adonde arribaban desde los cuatro puntos cardinales los agricultores, cargados de sus mejores cosechas, sus deliciosos frutos, legumbres, verduras, hortalizas, artesanías o animales.

Pero su historia en sí se remonta a la época de la Reforma Agraria, cuando Cochabamba tenía tren. La estación central del ferrocarril, que por entonces esa zona era considerada suburbio de la ciudad, hoy ha quedado en pleno corazón de la urbe. Del tren apenas quedan sus oficinas, pero como simples depósitos de mercadería y cachivaches. La planta de arriba son un puñado de sombrías oficinas; el sector por donde cruzaba el tren, un complexo patio de chatarras y rieles oxidadas por el discurrir del tiempo.

Secreto

Estimaciones no oficiales aseguran que son alrededor de 150 mil comerciantes que han plantado sus casetas en La Cancha. Otros aseguran que se aproximan a los 200 mil. La cifra exacta ni la Comuna lo sabe.

De acuerdo con las estimaciones que manejan las distintas asociaciones de gremiales, son alrededor de 150 mil comerciantes que han plantado sus casetas en La Cancha.

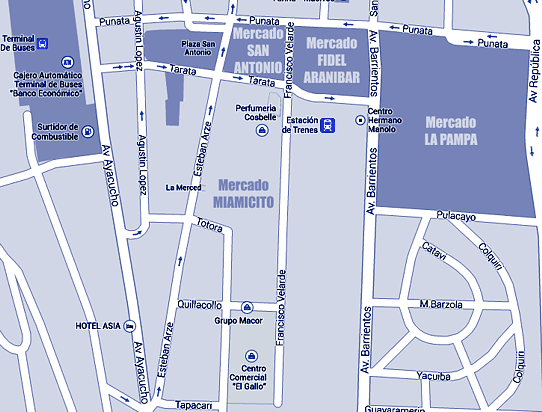

De hecho, ésta a su vez está compuesta por cuatro marcados: San Antonio, Fidel Araníbar, La Paz —conocido por su apelativo Miamicito— y La Pampa. Este último el más grande y más enredado. No obstante, en cualquiera de los cuatro se come, se bebe, se negocia, se distrae, se camina, se disfruta, se impregna, se regatea, se despista o lo que uno quiera, porque allí se nutren no solo los cinco sentidos, sino se despedaza el alma. Es lo que unos llaman un mercado persa en Cochabamba o un pedazo de Bangkok en Bolivia. Es un caos maravilloso y a la vez desorbitado cuya visita con seguridad de torna una aventura o una tragedia, si acaso le roban a uno la billetera.

Cuando los comerciantes de La Cancha hacen un solo cuerpo para una huelga o cualquier afán que atente sus intereses, toman las calles de la ciudad en son de protesta y Cochabamba tiembla. Son capaces de paralizar todo, ya sea bloqueando calles con sus llantuchas o simplemente con una «marcha pacífica».

Gracias al formidable comercio que mueve una brutal economía se han constituido clanes familiares que amasan grandes capitales, cuya mercadería la desplazan por los cuatro puntos cardinales de La Cancha, incluso las trasladan a las denominadas «ferias francas» que se desarrollan en los barrios de la ciudad.

Como dicen, un pueblo se define ya sea por su gente, sus costumbres, su comida, su medio ambiente, sus tradiciones, pero también por sus mercados, porque es allí donde confluyen los frutos que produce la tierra y el anhelo del ser humano de disfrutarlos como uno de los placeres inigualables de la vida. Así es La Cancha, el rostro enredado de Cochabamba.